一、案情简介

黄某生前为中国广电某县分公司员工,公司为其在县社保中心缴纳了工伤保险。2019年12月,黄某在户外工作时遭遇交通事故,后被送往多家医院抢救,但一直处于昏迷中,最终于2021年6月去世,共花去医疗费用230多万元。

此次交通事故,肇事司机负主要责任,黄某负次要责任。

2020年3月,县人社局下达《工伤认定书》,认定黄某此次事故中所受到的伤害为工伤。

2022年1月,黄某的近亲属提起民事诉讼向肇事司机及其挂靠公司等主张赔偿,经法院一审、二审,最终判决了肇事司机及其挂靠公司赔偿黄某的近亲属医药费等各项费用共计208万元。后因肇事司机及其挂靠公司拒不履行判决书义务,黄某的近亲属向法院申请强制执行,但因侵权人财产不足仅执行到位15万元。

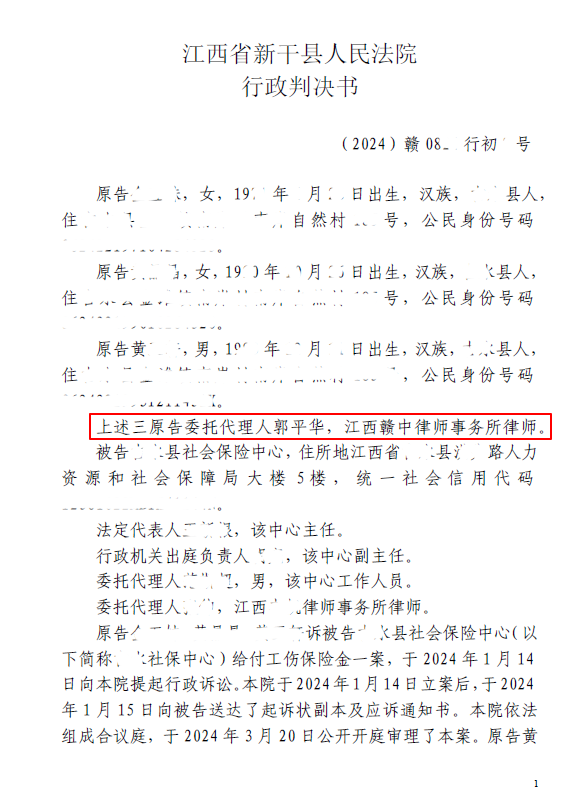

2023年8月,黄某的近亲属在吉安工伤赔偿律师郭平华的指导下,向县社保中心提交《社保基金先行支付申请书》,请求县社保中心先行支付工伤医疗费用。2023年9月,县社保中心作出《工伤保险基金不予先行支付告知书》。

2024年1月,黄某的近亲属委托吉安工伤赔偿律师郭平华向新干县人民法院提起行政诉讼,要求撤销县社保中心于2023年9月作出的《工伤保险基金不予先行支付告知书》,并责令县社保中心依法重新作出工伤保险基金先行支付决定。

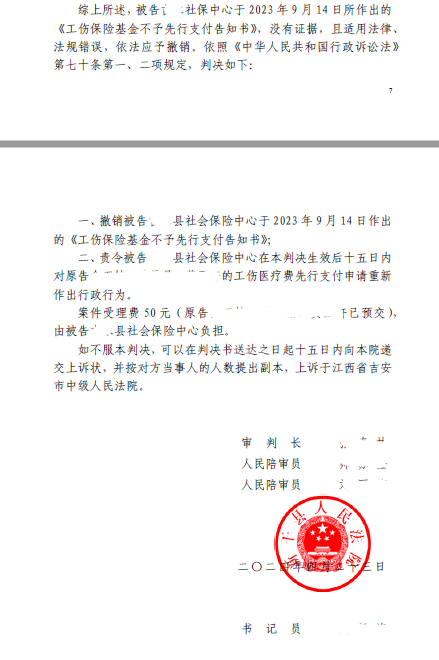

2024年4月,新干县人民法院作出一审判决,判决撤销县社保中心于2023年9月作出的《工伤保险基金不予先行支付告知书》并责令被告县社保中心在本判决生效后十五日内对黄某的近亲属的工伤医疗费先行支付申请重新作出行政行为。后县社保中心不服提起上诉,二审维持一审判决。

2024年10月,县社保中心向黄某的近亲属支付了医疗费用89万余元,加上此前支付的合计共支付140余万元医疗费用。

二、争议焦点

本案核心争议聚焦在“工伤保险基金先行支付”的适用条件上,可归纳为以下三点:

1. 对“第三人不支付”的解释分歧

县社保中心认为应限缩解释为“第三人完全未履行”,否则基金风险过高。

吉安工伤赔偿律师郭平华代理黄某的近亲属则认为包括“部分履行后仍无法足额赔偿”的情形,只要经强制执行仍无法获偿即符合条件。

2.法律条款适用冲突

县社保中心主张《先行支付暂行办法》第六条仅针对“用人单位不支付”,不适用于第三人侵权情形。

吉安工伤赔偿律师郭平华代理黄某的近亲属则认为,依据《社会保险法》第四十二条及《暂行办法》第四条,认为第三人侵权且未足额赔偿时,基金应先行支付。

3. 程序合法性争议

吉安工伤赔偿律师郭平华代理黄某的近亲属则认为指出县社保中心超期答复(37天未在15日内决定),且未以“决定书”形式告知诉权。

县社保中心未正面回应程序问题,但实体抗辩未被采纳。

结论:法院最终全面采纳原告立场,认定第三人经强制执行仍无法足额赔偿即触发先行支付义务,社保中心的抗辩因限缩解释法律、忽略程序瑕疵而被驳回。

三、办案启示

- 制度设计的善意≠现实中的坦途

本案终审虽胜,但耗时近一年,核心阻力在于经办机构对“第三人不支付”的限缩解释。它提醒我们:法律条文的善意(保障工伤职工及时救治)在落地时,常被“基金安全”与“操作惰性”所抵消。律师的首要任务,是把抽象立法转译为“可证明、可执行”的事实:一份终本裁定即可锁定“不支付”状态,无需等到第三人“彻底消失”。2. 程序违法是“性价比”最高的攻击点

社保中心实体理由站不住脚,但其超时37天、用“告知书”代替“决定书”、未告知救济途径,三项程序瑕疵成为我方诉讼的“先手棋”。在行政诉讼中,先打程序、再攻实体,既能增加裁判者的心理压力,也为后续执行埋设“拒不履责”的伏笔。

3. 证据链的“最后一公里”决定成败

很多同类案件败诉,并非实体理由不足,而是证据形式不达标。本案关键证据排序:

(1) 工伤认定决定书(锁定工伤性质);

(2) 民事判决书+终本裁定(锁定第三人“不支付”);

(3) 先行支付申请书+邮寄回执(锁定行政程序启动时间)。4、公益价值:个案推动规则细化

本案判决虽未形成指导性案例,但已为吉安地区同类案件树立“终本裁定=不支付”的裁判尺度。

5、“执行不能”并非终点——把“工伤先行支付”嵌入民事执行策略,打通两条救济通道的“任督二脉”

先行支付制度的最大价值,是把“执行难”从当事人的终生债务变成国家的一次资产负债表操作——让国家在受害人最需要的时候先兑现判决,再用时间换空间完成追偿,这才是现代法治对“执行不能”给出的体系性回答。本案原交通事故案件只执行到位15万元,在民事执行无法走下去时候,通过启动工伤先行支付制度,成功帮当事人追索到医药费用140余万元。

简言之,工伤先行支付的“最后一公里”不是法律空白,而是证据与执行细节的较量。把程序瑕疵做成“硬杠杆”,把终本裁定变成“通行证”,才能让制度善意真正抵达伤者家庭。